- 中

- en

时间:2017-01-20 浏览:14935 来源:绿田建筑

一、题、问

当我在不断翻阅过往历史的时候,有一个疑问总是萦绕心头:我们不断宣称要传承历史、传承文化传统,然而到底什么是历史传统?就建筑而言,她是怎么被创造(或破坏?)而来的?或者说她是如何成为我们的“传统”的?保护或破坏,是否都是在创造新的传统?

虽然我还没有弄得很清楚,但有一点我比较认同:建筑是历史、文化的具体反映及表征。如果历史传统要传承,那么她必须要是活的传统。而如果传统是活的,那么她就会有生老病死。如果要继续传承,就得有新的婴儿出生-继承文化遗传的新生。

然而困惑的,是新生婴儿的诞生过程:是通过和平演化还是毁灭破坏?是通过自上而下,还是自下而上?她的制造者,是掌权者?建筑师?人民大众?又或者如果他们都是,那么他们的行为,是否都是在创造新的传统?

二、竹筒屋、骑楼、农民房

1920年代以前,西方人称广州为“可怕的臭城市”,以描述当时广州城内外拥挤、肮脏、混乱的城市形象。而竹筒屋与骑楼这两种岭南地区特有的建筑形态,在其中扮演了重要角色。

竹筒屋是晚清广州城主要的民居形式之一,表现为窄面宽、大进深,多重院落的平面布局形式。在早期的十三行建筑(1748年火灾后)也采用这种模式。由此推断这种建筑形式已长期在广州地区使用,在商贸活动频繁集中的西关、荔湾、沿珠江北岸地区,竹筒屋模式很好地解决了人员密集及用地紧张的问题。

典型竹筒屋

1950年代的广州骑楼

骑楼这种被现今社会捧为岭南建筑“第一特点”的建筑形式,其本质是作为“拆城筑路”的城市改造运动组合拳,是当时“城市改良”的城市制度之一。

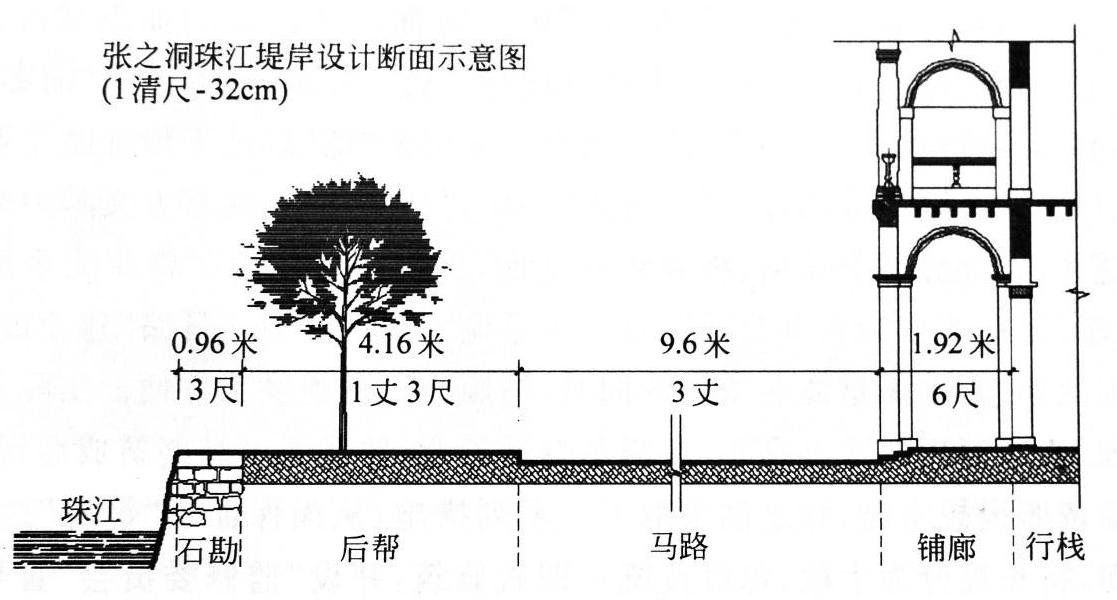

骑楼相信最早是被使用于南洋、新加坡、香港等英属殖民地,1878年香港政府曾颁布《骑楼规则》以整治市容。1889年张之洞在修建广州长堤时也曾提出包括“铺廊”(即骑楼)的道路断面设计。1912年的《广东省城警察厅现行取缔建筑章程施行细则》中,骑楼制度正式成为城市管理条例。他的出发点在于控制建筑退缩,改善道路步行及商业店面空间。

这里要说说“拆城筑路”运动。1912年军政府时期,针对“臭广州”的一系列城市问题,政府主张拆除广州城墙,并利用墙基修筑道路,以凸显文明进步的城市形象。城墙被拆除,空间也由此被打开,道路两侧的建筑需要新的立面,以及新的道路断面,骑楼模式被引入。政府为了强制推行,甚至有骑楼产权于原建筑业主分离的方案。于是骑楼作为一种双方都能接受的建筑形式被大量推广使用。

然而,拆城一方面损害到城墙两侧的住宅居民及商户利益,另一方面也在拆除广州城的历史。(当然彼时有资产阶级革命胜利的背景,推到封建社会象征的城墙意味着新社会的建立)

农民房,准确所指是居民(村民)自建的私人住宅,遍布在珠江三角州的每一个角落。他的形成轨迹可以从两方面入手分析:

一方面是其分布特征,皆由自然村落自然演变而来。也就是说他们是沿革自珠三角自然村落聚居的脉络-村民分地自建房屋,只是其中一些村落被城市化所强占而成为了城中村;

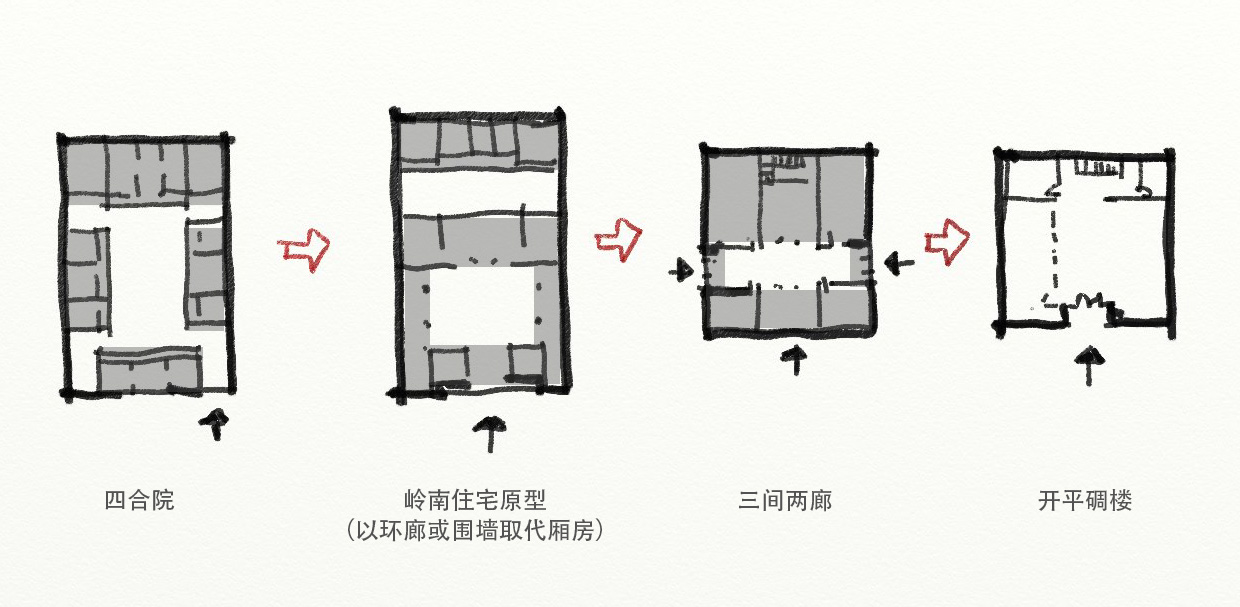

另一方面是从其建筑形式。岭南民居建筑的主流形式之一,是脱胎于中原四合院或三合院形式、类似一颗印的住宅类型,并逐步形成“三间两廊”的建筑形式。20世纪初归国华侨大量建造住宅,形成以碉楼为极端表现形式的住宅类型:一是增加住宅层数,二是简化平面布局,三是现代建筑手段开始大量使用。

农民房的建筑原型(笔者绘制)

由于农民房在无论在功能上,还是在建造上都满足了“现代”生活的需求,因此最终得以成为珠三角一种极为普遍的民居建筑形式。

三、传统的形成,及如何看待

竹筒屋所形成的年代可能可以追溯到鸦片战争时代,多被社会中下层所采用,至今广州城中仍有极少数量的建筑样本。竹筒屋中的一些建筑遗产无疑是值得我们继承的,例如天井及青云巷(出现在西关大屋,这里笼统归类为大进深住宅)对于建筑通风的帮助。然而作为一种传统民居形式,她在现今这个时代似乎已经失去了其生存适应性:占地密度过大而容积率小、采光差、阴冷潮湿、房间布局私密性不够等。这是否意味着这种代表草根阶层,一度被认为是岭南居住文化的的居住形态需要退出历史舞台呢?

骑楼是岭南地区普遍存在的建筑形式,然而需要指出,她首先是一种城市管理制度,然后才是建筑形式。是伴随着“拆城筑路”运动而来的政府主导的城市制度,大多与老旧的竹筒屋结合使用,很少单独应用(这也反映出其城市改造的性质)。骑楼的存在时段也很短,在经历了这场城市改造运动后,很快被“花园式”住宅,及现代城市住宅所取代。

张之洞广州长堤计划的道路断面(彭长歆)

应该说骑楼在城市改造,以及作为一种易于实施、具备一定城市适应性的建筑形式,使其在珠三角的普及有很大的内在动力。然而她的普及,是建立在毁掉城墙的基础上,一种自上而下的,非内在需求演化而来的。那么,她是否有资格取代我们广州的城市历史,而被标榜为岭南建筑传统呢?今天,广州对于广州城(墙)的痕迹,也许之剩下地铁西门口站(原城西门),以及天天堵车的东濠涌高架了(原东城墙护城河)。

伴随着社会生活的西方化,以及近代岭南建筑的现代化,近几十年来,农民房俨然成了珠三角村镇建筑、民居建筑的代名词。砖混结构、钢筋混凝土框架结构、烧结红砖,形式跟随功能,工匠们迅速掌握其建造方法,使得农民房遍布乡村每一个角落。尽管不太情愿,但农民房似乎获得了最坚实的群众基础,进而获得了如此强大的生命力。

广州珠江新城的城中村

谁知道若干年后,农民房是否会成为了岭南民居的新传统呢?有一点很有趣,就是无论村里面的多少房子已升级为“现代”农民房,而作为宗族血缘礼制的核心建筑-祠堂,却是一定以最传统的建筑形式(两进环廊,或多进三间/多间的形式)建设。这是否从一个侧面反映人们的心态:只要不是用来居住,建筑还是应保留传统的形式?

四、(未)结束题问

历史传统要传承,那么她必须要是活的传统。诚如台湾学者汉宝德所言,“中国建筑至少有两千年历史可追溯,自汉唐至明清,基本上一脉相承,没有根本差异”。然而若从这里去找传统,恢复汉唐形式没有任何意义,因为历史不能回头。建筑是文化的具体反映,今日的文化精神已远离当年。

“中国建筑是活的建筑,不是指已经灭亡的清代统治者的宫殿及专制政权的象征,他的生命力早已消失。”他是寄望于在民间建筑中寻找历史传统的传承。

今天我们应如何看待这些民间建筑呢?竹筒屋、骑楼、农民房,是推倒他们重新建立、还是继续让他们有点格格不入的存在于城市中?保护或改造利用他们就应该得到褒扬?而推倒重来就应该受到批判?

应该看到,建筑必须贴近生活,所谓的“在地性”。否则脱离生活,传统建筑只会是个古董躯壳,成为城市观光的景点,要么死了、要么进入教科书博物馆。

今天人们之生活文化已很大程度上的西方化,人们的价值观在传统文化的微弱惯性中,受到西方文化的强大冲击,至今未能找到自己的定位。上述的这些民间建筑,皆诞生于这种文化冲击之下,故而具有某种过度性气质,或许这才是最自然而然的状态吧?